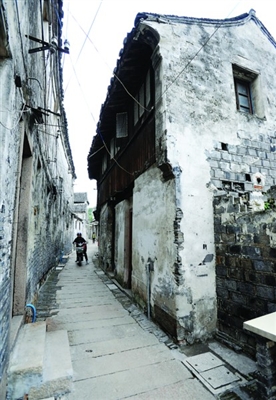

黎里古镇中的老房子和石板路

一条市河奠定了鱼骨状古镇格局

黎里古镇的历史,可追溯至2500年前的春秋战国时期。公元前496年,吴越发生槜李之战。槜李,就是黎里西南的御儿滉。

唐朝时候,黎里一带仍然只有零散的几个村落,属于嘉兴范隅乡。唐朝初年,这些村边种了不少梨花,被称为梨花里。唐朝元和年间,湖州刺史派了叫黎逢吉的村官整理河道,当地百姓就把这条穿村而过的河道叫做黎川。久而久之,梨花里也被唤作了黎里。

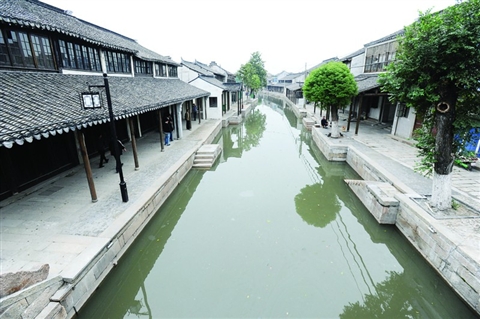

黎川发挥了巨大作用,最终形成一河两街的古镇格局。今天,走在黎里古镇,丁字形的市河依然逶迤婀娜,贯穿全镇,两侧的长街上明清建筑见证了岁月沧桑,斑驳的墙壁昭示着古镇历史的久远。

南宋建炎年间,北方居民大量涌来,人口迅速膨胀,黎里由村落发展为集市,黎川经过逐步开挖,由东到西形成了三里半的市河。从此奠定了古镇鱼骨状的格局。

驳岸、弄堂、廊街、缆船石,还有斑驳的石桥,长街的廊棚临水而建,清朝诗人袁枚描述黎里古镇是“长廊三里复,无须垫角巾”,“晴天不打伞,雨天不湿鞋”。不过,沿河也有些现代建筑混杂于其间,造成形式、色调、尺度上的不协调,并且部分沿街立面年久失修,斑驳陆离。

古镇街景

明清建筑积淀着历史文化

柳亚子纪念馆是江南地区少数保存完好的一座厅堂,2006年成为全国第六批重点文物保护单位。

柳亚子故居原属清乾隆工部尚书周元理的私邸,宅名赐福堂,前后六进,建筑面积3513平方米。二百多年飘然而过,赐福堂建筑结构面貌依旧,正厅上,匾额、长台、桌椅、茶几、中堂、花架一应俱全。

柳亚子是12岁那年住进这宅子的,那时他家以三千大洋典租了这幢占地2600多平方米、共有101间房间、总建筑面积2800多平方米的豪宅,约定11年后,周家如果拿不出三千大洋赎宅,这房子就归柳家了。住进这里的第二年,小小年纪的柳亚子写出了《上清帝光绪万言书》,正是这篇万言书奠定了柳亚子一生的走向。