新型城镇化:以人为核心

“城镇化是现代化的必由之路,是破除城乡二元结构的重要依托。”

总理在政府工作报告中提出,今后一个时期,着重解决好现有“三个1亿人”问题,促进约1亿农业转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。

全国政协委员、中农办主任陈锡文对记者说,城镇化进程中,“人”不能掉队。城镇化是稳增长的潜力、调结构的支撑、促改革的方向和惠民生的手段,最大的阻力在城乡二元结构。“三个1亿人”目标,就是创造公平制度环境,比如,剥离户籍背后的隐形福利,推进城乡养老保险“并轨”,让更多人通过改革分享“福利蛋糕”,共建共享城市现代文明。

报告还提出推动户籍制度改革,实行不同规模城市差别化落户政策。把有能力、有意愿并长期在城镇务工经商的农民工及其家属逐步转为城镇居民。对未落户的农业转移人口,建立居住证制度。

“要有序推进城镇化、推进农业转移人口市民化,就必须推动户籍制度改革,消除阻碍农民进城落户、人口迁徙定居的户籍制度障碍。”全国人大代表蔡继明表示,要遏止“大城市病”,也确实需要差别化对待“北上广”特大城市的落户政策。(记者 陈芳 张辛欣 傅勇涛 何雨欣 商意盈 刘羊旸)

社会建设:教育公平与医改难题

“我们要为下一代提供良好的教育,努力使每一个孩子有公平的发展机会。”

总理在报告中提出,贫困地区农村学生上重点高校人数要再增长10%以上,使更多的农家子弟有升学机会。深化教育综合改革,积极稳妥改革考试招生制度,扩大省级政府教育统筹权和高校办学自主权,鼓励发展民办教育。

全国人大代表周洪宇认为,促进教育公平是社会公平的基础,合理配置教育资源向贫困地区倾斜,这有助于社会纵向流动,让更多的农村孩子感受到希望。

全国人大代表、湘潭大学教授罗和安说:“政府工作报告中提到的深化教育综合改革,目标清晰而明确,给我们下一步的工作指明了方向,我们深感责任重大。”

报告还提出,完善政府、单位和个人合理分担的基本医疗保险筹资机制,城乡居民基本医保财政补助标准提高到人均320元。在全国推行城乡居民大病保险。县级公立医院综合改革试点扩大到1000个县,覆盖农村5亿人口。

全国政协委员、北京大学第一医院院长刘玉村认为,医改之难,就在于涉及政府与市场、需方与供方、医生与患者、改革与投入多方利益。再深的水也要趟,报告提出“用中国式办法解决好这个世界性难题”,破除以药补医,巩固全民基本医保,就是要让人民群众得更多实惠。

“新医改方案给老百姓看病带来了不少实惠,但是与普通老百姓健康需求实际相比仍有一定差距,还应从药品制度、看大病等方面着力改革。”全国人大代表宗庆后对记者说。(记者 何雨欣 商意盈 刘羊旸 陈芳 张辛欣 傅勇涛 史卫燕 周畅 王建 曹国厂)

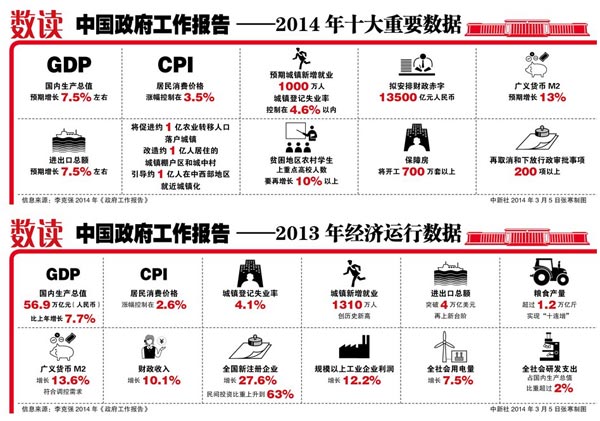

数读政府工作报告