从宁夏银川市区沿着国道110向西驱车50公里,便来到了位于贺兰山东麓的永宁县闽宁镇。这里,一条条笔直洁净的硬化路通向各村,一座座标准化移民新居整齐排列,一个个产业扶贫项目落地生根,人们脸上洋溢着满满的“精气神”。

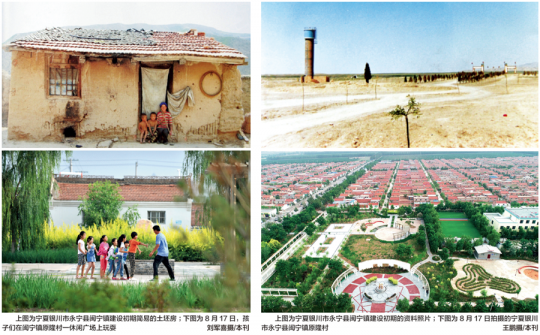

闽宁,取“福建、宁夏合作”之意。20多年来,闽宁镇从一片戈壁荒滩成长为一座拥有6万多人口的美丽城镇,成为跨越2000多公里的东西部扶贫协作和对口支援的成功典范。

这里是习近平总书记牵挂了20多年的“移民吊庄”。1996年,时任福建省委副书记的习近平亲自提议由福建和宁夏共同建设生态移民点,闽宁村由此诞生。2016年,习近平总书记在宁夏考察期间再次来到闽宁镇,并指出,移民搬迁是脱贫攻坚的一种有效方式。要总结推广典型经验,把移民搬迁脱贫工作做好。

闽宁镇人时刻牢记总书记嘱托,在扶贫开发中充分利用东部资源,从单向扶贫到产业对接,从经济援助到社会事业多领域深度合作,形成了独具特色的“闽宁模式”,开创出一条具有示范意义的扶贫协作道路。

“吊庄”移出康庄大道

在宁夏,贫困地区群众整体跨区域搬迁被称为“吊庄移民”,有将村庄直接“吊”过来的意思。

1997年7月,在福建援助资金支持下,“吊庄”闽宁村在玉泉营奠基。那时的闽宁村被当地群众形容为“天上无飞鸟,地下不长草,十里无人烟,风吹沙粒跑。”

在“两年建成,三年解决温饱,五年走上致富奔小康”的发展规划指引下,闽宁村开始大规模兴修水利、整理土地、引黄入滩,培育发展特色产业。

作为第一代移民,今年64岁的谢兴昌见证了闽宁镇发展的全过程。在搬迁之前,谢兴昌是固原市西吉县王民乡红太村的村支书、村医,种着几亩薄地,一年好好营生,全家收入也不过近万元。谢兴昌立誓:“我要搬出大山,改变靠天吃饭的苦日子。”

和所有“吊庄”一样,闽宁村奠基之初,各项基础设施尚待建设。在政府帮助下,移民们一起在这片沙漠滩上奋力开荒:挖地坑、住窝棚,盖房打井、筛土平田,将戈壁改造成农田,种上枸杞和葡萄……思路活、手脚勤的谢兴昌,买下三个床位,在家门口办起了“村卫生所”。

20多年来,谢兴昌一家已经换了3次房:从地窨子到土坯房,到砖瓦房,再到有小庭院的水泥平房。一家人的生活也跟着发生了翻天覆地的变化。

从2011年起,谢兴昌的两个儿子开始承包建筑工程,去年更是带领50多名村民到银川市贺兰县南梁台子打工,大伙儿月收入5000元到8000元不等。如今,谢兴昌一家年收入达到20多万元,不仅买了小汽车,子女还在银川买了房。

谢兴昌一家只是闽宁镇巨变的一个缩影。在两省区政府和社会各界的倾力扶持下,闽宁镇因地制宜探索培育起特色种植、特色养殖、劳务输出、光伏农业、旅游观光五大脱贫富民产业,激活扶贫内生“造血”功能。

过去8000人、人均收入不足500元的贫困移民村,已经发展成了今天拥有6万多人口、人均年收入过万元的闽宁镇。当年的“干沙滩”变成了今天的“金沙滩”。事实证明,20多年前实施移民吊庄、建设闽宁镇,这条路确实走通了,探索出了一条可持续发展的康庄大道。

“造血”扶贫精准施力

在华盛绿能光伏大棚里,40岁的闽宁镇原隆村村民刘小耐正蹲在地上,小心照看着棚里的蔬菜。“番茄长到多少公分需要打叉”“食用菌栽培需要怎样的温湿度”,这些精细的种植要求挑战着刘小耐多年积累的种地经验。

这片钢结构的光伏大棚,坐落于闽宁镇原隆村青岛昌盛光伏产业园里。“棚上太阳能发电,棚下生态种养,用光伏带动农业发展。”园区执行总经理赵永亮介绍,这是一个把光伏发电与扶贫、农业开发相结合的产业项目,在这里就业的员工主要是原隆村移民。

产业是助推闽宁镇经济发展的核心。20多年来,闽宁扶贫协作由两省区党委政府主导,逐渐转变为政府牵线搭桥,企业按照市场原则投资兴业,实现了由给钱给物的“输血”式扶贫,向以发展产业为重点的“造血”式扶贫的根本转变。

2014年,永宁县引进青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司的光伏农业项目,落户原隆村,成立华盛绿能(宁夏)农业科技有限公司。目前,公司已逐渐形成以花卉、茶叶种植为重点,以蚯蚓、蝎子特种养殖为亮点,以食用菌、有机蔬菜种植为抓手的产业布局。

原隆村村民主要通过土地流转、分红、打工三种方式从中获益。政府组织村民将土地统一流转给昌盛公司,公司给予农户连续30年的土地流转费用;政府再回购240栋光伏大棚并交由公司经营,公司则连续三年给予贫困户每户每年1万元的分红。同时,公司负责销售农产品,提供劳动岗位和技能培训。在光伏大棚打工的贫困群众每人每年可增加收入2万元左右,掌握生产技能后还可以承包大棚。

2015年刘小耐来到光伏大棚打工。经过一年多专业培训,她掌握了香菇种植技术,成为香菇组小组长,还承包了一个大棚。“现在每月工资3000元,比之前打零工的收入翻了一番。”说到这里,刘小耐脸上难掩笑意。

这种由“输血”变“造血”,由“漫灌”变“滴灌”的精准扶贫模式,充分发挥了产业扶贫的带动作用,帮助贫困户实现从产业工人向个体经营者的转变。如今,原隆村形成了以劳务输出、葡萄种植、光伏农业、肉牛养殖、红树莓种植、光伏发电为主的六个产业增收渠道,村民人均可支配收入增加到了7000元。

焕发奋进“精气神”

闽宁镇20多年的变化,不仅在于对口协作带来了产业发展的项目和资金、先进的生产技术和管理方式以及日趋完善的基础设施,更体现在人们观念、视野上的“跨越”,体现在闽宁人开拓进取、克难前行的“精气神”上。

今年36岁的刘莉是立兰酒庄的生产主管。“葡萄酒在发酵罐完成发酵后,需要在橡木桶陈酿12~16个月,之后要抽出检测各个成分的稳定性。”刘莉走在庞大的酿酒设备间,专家范儿十足。

2013年底,刘莉跟随隆德县温堡乡大麦沟村全村100多人搬迁至闽宁镇原隆村,自此生活翻开新篇章。因为手脚利索有礼貌,学习劲头足,她从一名葡萄园的临时除草工,成功转型为酒庄生产主管,每月收入3500元。“腰杆硬了,自信足了”,这是刘莉拥有稳定工作后的真切感受。

“现在‘等靠要’的人越来越少,原隆村已经看不到年轻人在家闲着,大家都走出家门,用双手创造财富。”刘莉深有感触。

闽宁镇现建有宁夏生态移民培训示范基地和创业就业服务中心,开设了区市县联网的劳务市场,共培育劳务派遣公司13家、劳务经纪人71人,有组织输出劳务1万余人,劳务创收过亿元。劳务产业已成为全镇移民增收的主导产业。

随着思想观念转变,移民们也萌生出不断追求新目标的“精气神”。

当了大半辈子乡村医生的谢兴昌,仍在从事老本行,给当地乡亲看病、拿药。“等大儿子的私立医院建好后,我就去他那儿上班。”谢兴昌说。

“学会使用电脑,以后在线学习种植技术就方便一些。”刘小耐说,今后想承包更多大棚,成为一名个体经营者。谈到承包大棚的风险,她说:“做生意难免有损失,不能因为有风险就放弃尝试。”

对于今后,刘莉说,除了负责好酒庄的生产和接待工作外,希望有机会出门看看,开阔视野,增长见识。

春去秋来二十载,闽宁镇呈现出一幅欣欣向荣的脱贫画卷。在戈壁荒滩白手起家的拓荒者谢兴昌,从靠天吃饭的农民向产业工人转变的刘小耐,辛勤工作努力生活的拼搏者刘莉,他们的勤劳、坚守和创造,是这幅画卷最为生动的注脚。(记者陈燕 邹欣媛)