王鹏权

论及美国特朗普政府最重要的外交遗产,莫过于印太战略。拜登上任后,大力调整内政外交政策,但高调继承了印太战略,并以首次首脑会晤和机制化建设等方式,实现了美日印澳四国对话机制的升级。其战略意图不能不令人防备。

印太战略迅速升级

上任之前,拜登更习惯使用“安全和繁荣”来定位印太地区,与强调“自由和开放”的特朗普相区分。2020年民主党党纲也不像特朗普将“印太”作为首要关注地区,而是沿用“亚太”概念,在重要性上也次于非洲和美洲。

然而,拜登上任后马上转换角色,将“自由和开放”冠于印太,并推动战略升级。2月8日,拜登与印度总理莫迪通话,首次公开提出推进“自由和开放的印太地区”发展。2月10日发表的国防政策讲话中,他将中国与印太相联系,明确指出“应对中国带来的日益增长的挑战,维护印太地区和全球的和平和利益”。

3月12日,拜登就任总统不足两月,便召集美日印澳四国首脑线上会晤,推动印太交流层级提升。拜登重申承诺,要确保印太地区“受国际法约束,致力于维护普世价值,不受胁迫”。印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森从价值观层面做出积极回应。

这是拜登上台后主持的首个多边会议,也是四国机制首次升级到领导人层级,具有标志性意义。会晤通过以“四方精神”(The Spirit of the Quad)为题的联合声明,表示四国将“寻求在普世价值基础上维护和平与繁荣,强化民主韧性”。联合声明赋予四国合作以意识形态色彩,比如关键技术和新兴技术领域的合作与标准制定要“与自由、开放、包容和富有韧性的印太地区相一致”。

由此,印太战略正式步入“拜登时刻”。

地缘政治之争

“美国回来了!”拜登上台后希望以此替代过去4年的“美国第一”口号,维护美国霸权、重塑美国形象。特朗普政府的“退群”行为,确实让一些全球议题面临美国缺席的尴尬。但是,在印太地区,美国从未离开,也就无所谓“回来”。对美国来说,印太战略既是维护美国全球霸权的地缘政治之争,也是维护西方价值观和制度优势的软实力之战。

印太地区聚集了全球经济前三甲、人口最多的4个国家和众多新兴经济体,是国际贸易的重要通道。无论从市场规模、投资机会,还是从人力资源、科技实力来说,印太地区都是全球最有活力的地区。这也是人们将21世纪称为“亚洲世纪”的重要缘由之一。

拜登政府要修复美国领导权,自然不会忽视印太地区。他不仅要在应对疫情和气候变化等非传统问题上发挥领导作用,更要强化印太战略的地缘政治功能,防范竞争对手冲击美国霸权。因此,他和前任特朗普一样,试图统筹印度洋和太平洋,维系和扩大在该地区的军事、外交、经济和文化等方面的优势地位,依靠地区盟友遏制中国的海上崛起和影响力增长。同时,扩大“蓝点网络”的层级和规模,提供与中国“一带一路”倡议相竞争的替代方案,掌握印太地区乃至全球基础设施建设的市场和国际标准。

3 月16 日,在日本东京,美国国务卿安东尼·布林肯(右二)和国防部长劳埃德·奥斯汀(左一)与日本外务大臣茂木敏充(左二)和防卫大臣岸信夫在会晤后的联合记者会后碰肘致意

为了达到这些目标,拜登政府在白宫专门设置印太政策高级协调员和中国事务资深主任的岗位,以协调政府各部门的政策和资源。为了凸显自身优势,拜登更加强调所谓“普世价值”,更加注重将意识形态渗透于安全规则架构、经济技术合作、基础设施建设等具体事务当中。结盟制衡中国,成为美国印太战略的常态。未来,拜登可能构筑集经济、技术、防务、治理于一体的“印太地区民主国家联盟”,将中国隔离在外。

软实力之战

除了把价值观作为工具笼络他国之外,强化以“普世价值”和美式民主为代表的软实力,成为美国印太战略的重要目标。

众所周知,2008年国际金融危机以及欧洲主权债务危机,宣告了新自由主义的失败。伴随着贫富差距拉大、难民危机、种族问题而来的西方社会治理难题积重难返,民粹主义、否决政治和反全球化思潮甚嚣尘上,发展困境和治理困境相互交织,使得资本主义制度弊端暴露无遗。过去数十年,人们所熟悉的资本主义世界一去不返。

与之相比,中国特色社会主义制度在把握百年未有之大变局方面显现出强大的能力和独特的优势。举世瞩目的发展成就、日渐完善的制度体系、凝聚民心的文化形态,为这一判断提供了有力证据。中国之治与西方之乱,在2020年抗击新冠肺炎疫情中再次得到验证。

面对这种落差,西方世界不得不反思自身问题,而这注定是艰难的心理调适过程。美国领导人唯恐中国实力赶超并在价值观层面压过美国,由此产生的警惕和焦虑心理在印太战略中体现得淋漓尽致。因此,拜登政府继续把所谓“威权体制”甚至“专制政体”的帽子无端扣到中国头上,借助新疆、香港等议题错误地指责中国的人权、民主状况。其目的无非是强化国际反华舆论和负面认知,破坏中国国家形象,重塑美国作为“自由灯塔国”的领导地位。

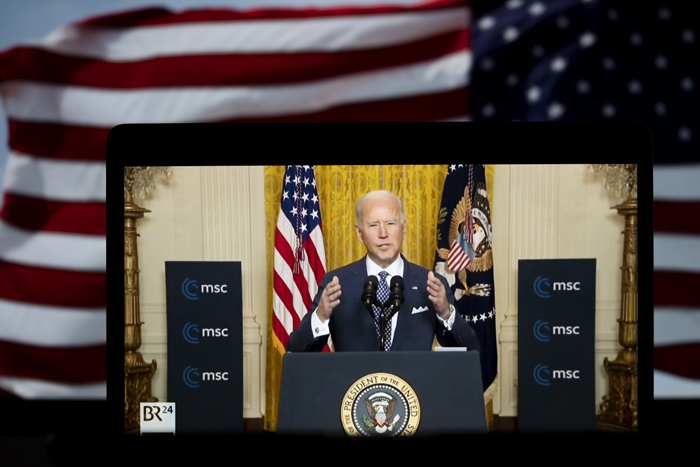

2 月19 日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的美国总统拜登出席慕尼黑安全会议线上特别会议 刘杰/ 摄

意志力较量

中国需要着眼长远和全局,做好打持久战的准备。一方面,中国要继续坚持独立自主的和平外交政策,反对以意识形态划线的冷战思维,避免意识形态博弈推动中美走向恶性竞争与两极对立。有针对性地强化与印太地区国家的文化交往,从政府与民间两个层面改进中国与对象国的相互认知,避免印太地区在美国宣传攻势下,将中国当作价值观和制度模式的“异类”,疏远与中国的关系。在文化互鉴的基础上,创造反映亚洲文化特色、适合地区发展需要的共同价值观,引导“印太”向着开放性的愿景、倡议方向演变。

另一方面,要持续完善“一带一路”共建方式,加快推动区域全面经济伙伴关系协定的丰富与落地,增强中国与印太地区国家在经济层面的相互依赖和政治层面的相互信赖,通过影响地区政治经济结构消解美国意识形态攻击的现实基础,推动印太地区国家理性决策。

在这一过程中,韩国、东盟及其多数成员国可以发挥关键性作用。他们虽然在美国影响下部分接受了美国印太战略,但对它嵌入其中的价值观和战略意图并非全盘认同。相反,他们在地区层面的很多原则和理念同中国想法接近。因此,中国可以加强与地区国家的沟通,在细节层面与美国展开意志力较量。

尽管当前中国综合国力仍不及美国,国际舆论领域“西强中弱”格局短期难以改变,但在后疫情时代,中国国力持续上升是大概率事件,中国的市场优势、资金实力、科技创新和地缘优势将逐步显现并协调集成,由此形成的趋势是维护中国主权、安全和发展利益的必要前提,也是化解美国图谋、引领印太地区格局向着正确方向发展的题中应有之义。(作者系山东大学当代社会主义研究所、亚太研究所研究员)