因盐而兴,云安盐史三千年

食盐是维持人类生存的基本物质。在古代,食盐既是重要的战略物资,又是税赋的主要来源,历朝历代的统治者都牢牢地抱着这棵摇钱大树,尽享其福。云安盐场从汉高祖亲临的那一天起,就被卷入朝代兴衰更迭的历史漩涡,政兴则盐兴,政亡则盐息。盐业和古镇相辅相存,荣辱与共,古镇的历史,就是一部用盐水和汗水书写的历史。

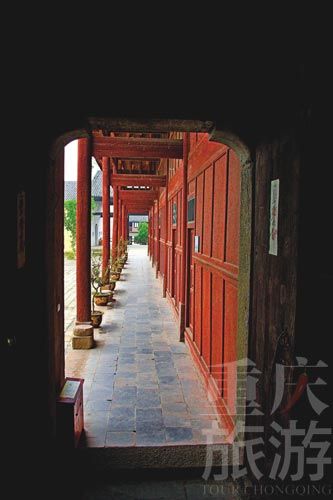

云阳新县城的三峡博物馆里,存在着部分云安古镇的老建筑

早在汉朝,朝廷就在朐忍设巴郡唯一的盐官,从此,县城因盐由万户驿(旧县坪)迁至汤口(今云阳镇),云安制盐就已初具规模,成为当时三峡地区的最大产业。唐朝初期,这里已经形成街市,当时仅有百来户人家,灶户十余家,盐号十余户,规模虽很小,但也是峡江地区之罕见。贞元元年(785),朝廷在此设盐监,云安产盐量在长江沿线跃居首位,人口随之增长,古镇日渐繁荣。

安史之乱的发生,导致大量人口迁往长江三峡地区,朝廷采取限定海盐销售区域,提高井盐价格的政策,复苏井盐生产。此间,大诗人杜甫寓居云安,目睹汤溪河畔运盐船队穿梭如织的繁忙景象,写下了“寒径市上山烟碧,日满楼前江雾黄。负盐出井此溪女,打鼓划船何郡郎”的优美诗句。盐业的兴旺,由此可见一斑。五代十国至宋朝,古镇云安的盐业持续增长。明初,朝廷继续施行积极的盐政,云安盐产量持续增长,到1488年后的弘治年间,年产盐1249吨,较宋时增长两倍。

到了清朝顺治初年,湖南零陵人周为霖流落云安定居下来,投资恢复井盐生产,开创了外地人来云投资盐业的先河。顺治十七年后,朝廷进一步放宽政策,鼓励外籍人来云安开井煮盐。“购卤股者,胜于买田,以责息速且厚也”,盐利丰厚,炙手可热。一时间,古镇人声鼎沸,商贾云集,开发热潮一浪高过一浪。来自江西、湖北、湖南、陕西等地商户先后落户云安。他们有的凿井置灶,有的购卤煮盐,有的经营柴薪燃煤,有的经营食盐销售……“辘轳喧万井,烟火杂千家”、“无室不成烟,无民不樵薪”,正是当时云安盐厂热闹场面的真实写照。

抗日战争爆发后,日军曾两次空袭云安,使得云安盐业严重毁损,但随着战局的变动,人口南迁,当年许许多多的“下江人”为躲避战乱涌入古镇,大量人口的聚集,使受到创伤的盐业很快恢复元气,从而带动古镇各行各业的迅猛发展。到1946年,有商号近500家,学校4所,人口达两万多人。沿汤溪河两岸的大街小巷,客栈、饭铺、茶馆、杂货店、剃头铺、肉铺一家紧挨一家,家家生意火红。云安周边靠食盐营生的有十数万人,南来北往,川流不息,人烟腾茂,市场繁荣,恰似一幅鲜活的《清明上河图》。而此时的云阳县城仅万余人。“女娃子,快快长,长大嫁到云安厂”的民谣传遍峡江一带,又一个鼎盛时期降临云安古镇。

新县城里的茶馆

1949年12月7日,云安和平解放,古镇草木逢春,生机勃发。1953年1月,国营云阳制盐厂成立;1956年底完成了公私合营、私营联合盐厂的改造,国营云阳制盐厂独家生产食盐的局面形成。1954年,盐厂安装第一台火电机组,盐厂开始用水泵汲卤;1959年11月,云阳至江口公路通车,结束了云安盐全靠人力运输的历史;1978年以后,实行真空制盐技术,更新改造设备,引“万盐一井”浓卤,实施技改工程,盐产量大幅度攀升,1992年产量达92312吨。

时间走到上世纪九十年代中期,古盐泉逐渐枯竭,加之盐业市场不景气,云安盐厂亏损严重,举步维艰。1999年云安盐厂被万州索特集团公司兼并,2003年4月云安盐厂停产。哺育云安人数千年的云安盐场,挤尽最后一滴乳汁,告别了制盐的历史舞台。